「歴史・文化」

吉岡八幡神社

大和町には、古い歴史をもつ文化や建造物が多数ございます。

このページではそんな町の文化財やゆかりのある人物について紹介します。

ぜひ各リンク先もご覧いただき、当町の豊かな歴史や文化に触れてみてください。

人物往来

伊達宗清

伊達宗清の墓(天皇寺)

(1600年~1634年)吉岡城主

宗清は仙台藩祖伊達政宗の三男で、慶長5年、新造の方(六郷伊賀守の娘)を母として京都伏見で生まれました。幼名は権八郎、4歳で母を失い、5歳の時父政宗の命で信夫郡飯坂の豪族飯坂氏の跡を継ぎ、11才で元服して伊達河内守宗清と改めました。

宗清は黒川郡の領主となり、まず下草城に入り、のち元和元年(1615)より吉岡城の築城にかかり、翌2年養母飯坂の局とともに吉岡城に移り城下町を開府しました。

飯坂の局

飯坂の局の墓(天皇寺)

(1569~1634)伊達政宗の側室、宗清の養母。

永禄12(1569)年、飯坂右近宗康の次女として生まれました。後に伊達政宗の側室になり米沢城で飯坂の局と称されました。

天正19(1591)年9月、政宗が米沢城から岩出山城に所替のおり、飯坂の局は米沢から松森(現在の仙台市泉区)に隠栖しました。隠栖して13年目に政宗の三男権八郎、後の宗清の養母となりました。

伊達宗房

伊達宗房画像〔覚照寺所蔵〕

(1646~1686)宮床伊達家初代

仙台藩祖・伊達政宗の孫にあたる宗房は、4歳のときに田手高実の養子となりますが、14歳で伊達姓を与えられ、翌年宮床を在所としました。

その後、白石城主・片倉景長の娘を妻とし、2子に恵まれました。宗房の子孫は江戸時代が終わるまで宮床を治め、宮床伊達家と称されています。

伊達吉村(村房)

伊達吉村画像〔仙台市博物館所蔵〕

(1680年~1751年)仙台藩5代藩主

黒川郡宮床の領主伊達肥前宗房の長男として宮床に生まれました。元禄8(1695)年仙台藩4代藩主綱村の養子となり、翌9年将軍徳川綱吉から諱名を賜り吉村と称しました。

治世は40年に及び、破局的状況にあった当時の藩財政を立て直し、中興の英主と讃えられています。

原阿佐緒

(1888年~1969年)歌人

明治21(1888)年6月1日、黒川郡宮床の素封家・父幸松、母しげの一人娘として生まれました。

先に短歌を明星派の与謝野晶子に師事、のちアララギ派の斎藤茂吉、島木赤彦の指導を受けました。

九条武子、柳原白蓮と共に三閨秀歌人としてその才能と美貌をうたわれましたが大正10年に東北大学教授・石原純との恋愛問題のため不遇な立場に置かれての生涯でした。歌集は「涙痕」「死をみつめて」など。

佐藤忠良

(1912年~2011年)彫刻家

明治45(1912)年、教師だった父親の赴任地、黒川郡落合村舞野(現大和町落合舞野)で生まれ、大正5(1916)年吉岡町(現大和町吉岡)へ転居、大正6(1917)年までの幼年時代をこの大和町で過ごしました。

昭和9(1934)年東京美術学校に入学、以来一貫して塑像彫刻の道を歩み続けました。

詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

文化財・史跡

吉岡八幡神社

伊達政宗の三男・宗清ゆかりの神社

仙台藩祖伊達政宗の三男宗清が、居城を下草から吉岡に移したのに伴い、元和4(1618)年に現在地に移され、黒川郡の総鎮守社とされました。

社殿は本殿と拝殿とを石の間でつないだ石の間造(権現造)で、以前は宮城県指定有形文化財でしたが昭和62(1987)年落雷で焼失し、平成元年に再建されました。随身門は、明和元(1764)年の建立です。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字町裏39 |

|---|---|

| 電話番号 | 022-345-4677・4593 |

天皇寺

【大和町指定有形文化財】天皇寺庫裡

※外観見学自由。内部見学は要事前連絡。

伊達政宗の三男・宗清ゆかりの寺

天皇寺は、現在の福島県福島市飯坂町に所在する飯坂氏の菩提寺(当時は天王寺)でしたが、同氏に従って移転を重ね、江戸時代前期の元和2年(1616)に現在地に至りました。当時、飯坂氏は伊達政宗の三男・宗清が継ぎ、伊達の名字が許されていました。

庫裡と山門は江戸時代からの建物で、庫裡は大和町指定有形文化財に指定されています。

このほか境内には、宗清と、政宗の側室で宗清の養母となった飯坂の局の墓があります。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字天皇寺184-20ほか |

|---|---|

| 電話番号 | 022-345-2774 |

大和町指定有形文化財「天皇寺庫裡」の詳細は下記リンク先をご覧ください。

九品寺

伊達政宗の三男・宗清のゆかりの寺

元和2(1616)年、伊達宗清公が居城を吉岡に移すのに伴い、現在地に移され建立されました。境内には、江戸時代の吉岡宿窮民救済事業を伝える「国恩記顕彰碑」があります。

また、映画「殿、利息でござる!」の撮影地にもなりました。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉岡志田町71 |

|---|---|

| 電話番号 | 022-345-2535 |

保福寺

【大和町指定有形文化財】 但木成行招魂之碑

吉岡領主・奥山氏と但木氏ゆかりの寺

江戸時代の寛文5年(1665年)、当時吉岡領主であった奥山常辰によって建てられた寺で、山門は、屋根の葺き替えはされていますが、当時からのものと伝えられています。また、境内には奥山氏や、後の領主となった但木氏の成行などの墓地があります。

「但木成行招魂之碑」は令和2年5月1日に大和町指定有形文化財に指定されています。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉田字一ノ坂28 |

|---|---|

| 電話番号 | 022-345-2445 |

大和町指定有形文化財「但木成行招魂之碑」の詳細は下記リンク先でご覧ください。

【大和町指定有形文化財】旧宮床伊達家住宅

明治維新後、仙台藩版籍奉還に伴いお館下がりとなった宮床の領主宮床伊達家が当屋敷に移り住み、以降、伊達家の居宅として用いられてきました。

平成5年12月に伊達洋司氏から「宮床歴史の村整備事業」に活用するものとして寄付を受け、現在の位置に平成10年3月に復元されました。

旧宮床伊達家住宅概要

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町宮床字下小路64 |

|---|---|

| 電話番号 | 022-346-2112(宮床生産森林組合内) |

施設利用

|

開館時間 |

午前9時~午後4時 |

|---|---|

|

休 館 日 |

|

※入館無料

報恩寺

聖観音菩薩坐像が安置されている報恩寺本堂

報恩寺の始まりについては明らかではありませんが、鎌倉時代に智覚禅師が開いたと伝えられ、後に室町時代から戦国時代にかけて黒川郡の領主であったとされる黒川氏の菩提寺となり、黒川景氏の墓と伝えられている五輪塔があります。

また、最初の位置は、南東方向の窟薬師磨崖仏(穴薬師・波打薬師)がある辺りとも伝えられています。

本堂に安置されている「木造伝聖観音菩薩坐像」は大和町指定有形文化財に指定されています。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町落合報恩寺字上ノ山31番地 |

|---|---|

| 電話番号 | 022-345-5255 |

大和町指定有形文化財「木造伝聖観音菩薩坐像」の詳細は下記リンク先をご覧ください。

覚照寺と伊達御廟

伊達政宗の孫・宗房ゆかりの寺

寛文6(1666)年政宗の孫、伊達宗房が生母のため慶雲寺を建立しました。後に、長男で仙台藩5代藩主となった吉村が覚照寺と改称しました。境内には、宗房にはじまる宮床伊達家累代の墓(御廟)があります。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町宮床字大椚69 |

|---|---|

| 電話番号 | 022-346-2049 |

船形山神社

神事「梵天ばやい」が行われる神社

吉田升沢にある保食神で、明治32年までは船形神社と称していました。

毎年5月1日に例祭が行われます。ご神体は、金銅菩薩立像で東北最古級の渡来仏と推定されています。

「梵天ばやい」は宮城県指定無形民俗文化財として指定を受けています。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉田字升沢108ほか |

|---|---|

| 電話番号 | - |

宮城県指定無形民俗文化財「船形山神社の梵天ばやい」の詳細は下記のリンク先をご覧ください。

【宮城県指定史跡】鳥屋八幡古墳

1号墳

中央の赤い格子戸の部分が石室の入口(格子戸から手前の石垣は現代の構造物)

古墳時代後期の円墳

鳥屋八幡古墳は、鳥屋の集落を見下ろす丘陵の斜面を削ったり土を盛ったりして造られた墓(古墳)で、平面形が円形の円墳であり、2基が確認されています。昭和41・42年には発掘調査が行われ、その内容が明らかにされています。

1号墳は、直径約18メートル、高さ約3〜4.5メートル、2号墳は、直径約14メートル、高さ約1.2〜3.4メートルです。

いずれも内部は遺体を安置する部屋と外へ通じるトンネルが石を組み合わせて造られています(横穴式石室)。その部屋や入口付近からは、葬られた人にそえられたと思われる装身具(琥珀玉)や食器(土器)などが発見されています。これらの古墳は、古墳時代の後期(およそ1,300年前頃)に造られ、当時の有力者が葬られたものと考えられています。

昭和43年12月13日に「宮城県指定史跡」として指定を受けています。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣鳥屋字天ケ沢山1-1ほか |

|---|---|

| 電話番号 | - |

【宮城県指定史跡】吉岡東官衙遺跡

空から見た倉庫群跡

およそ等間隔に並ぶ四角形の穴が柱を立てるために掘られた穴

奈良時代から平安時代はじめ頃の役所の跡

吉岡東二丁目周辺は広大な遺跡で、一里塚遺跡と呼びます。

平成3〜4年に遺跡西部の発掘調査が行われた結果、門のつく塀(東西58メートル・南北54メートル以上で方形に巡る)で囲まれ、規則的に並ぶ掘立柱建物群の跡が発見されました。これらの建物は倉庫と見られ、その柱穴のいくつかからは炭化した米が、また、その周辺からは墨で文字の書かれた食器や硯(いずれも土器)などが出土しました。

これらのことから、ここは奈良時代から平安時代初め頃の役所(官衙)の一部で、米などの税を収めておく重要な場所であったものと考えられました。その役所とは、郡内を治める黒川郡衙の可能性が高く、およそ塀で囲まれた区域は「吉岡東官衙遺跡」として平成8年6月5日に宮城県指定史跡に指定され、現在は公園となっています。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉岡東二丁目9-3ほか |

|---|---|

| 電話番号 | - |

【大和町指定史跡】信楽寺跡

平安時代に開かれたと伝えられる寺の跡

信楽寺は、かつて郡内有数の寺でした。

寺の建物は明治7年に火災で失われてしまいましたが、昭和44・45年に発掘調査が行われ、本堂や講堂・観音堂と考えられる建物、阿弥陀堂風の建物やそれと組み合わせで造られた池などが並んでいた様子が想定できるようになりました。

また、建物に使われた釘・かすがいなどの金属製品や寺の生活に使われたと思われる香炉・碗・すり鉢などの陶磁器が発見されました。

信楽寺の始まりについては、慈覚大師が天台宗の寺として(後に真言宗となる)平安時代(824年)に開いたものと伝えられています。しかし、発掘調査や史料の検討からは南北朝時代(1376年)頃と考えられています。

平成7年4月1日に大和町指定史跡として指定を受けています。

| 所在地 | 宮城県黒川郡宮床字松倉94-1ほか |

|---|---|

| 電話番号 | - |

八谷館跡

八谷館跡1

八谷館跡2

八谷館跡3

室町時代の城館跡

室町時代後期の城館跡で、八谷氏が居住したと伝えられています。北部の発掘調査では土塁や空堀、建物跡が多数発見されました。現在は館跡の南部を公園(八谷館緑地)に整備し、憩いの場として親しまれています。

七ツ森の絶景が広がる最高のロケーションで、特に春のお花見シーズンには、満開の桜とのコラボレーションが見事です。

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町落合蒜袋 |

|---|---|

| 電話番号 | - |

【大和町指定無形民俗文化財】金取代々神楽

金取代々神楽は、吉田の金取北・南地区で伝承されている民俗芸能で、江戸時代の終り頃に岩手県南部で生まれたといわれる南部神楽の流れをくむものです。

慶応3(1867)年に吉田の台ヶ森鉱泉に入湯に来た浅野栄助(大崎市三本木)らが地元の高橋亮三郎らに教え、舞われたのが始まりと伝えられています。

以来、祭りや新築祝(悪魔払い)の折に、面や毛かつらなどをつけて華やかな着物をまとい、太鼓・すり金などの囃子と歌に合わせて舞い、人々に親しまれています。

現在、金取代々神楽保存会によって、神楽の構成・演目の順位・舞い方など、伝統を正確に保ちながら伝承されています。

平成7年4月1日に大和町指定無形民俗文化財として指定を受けています。

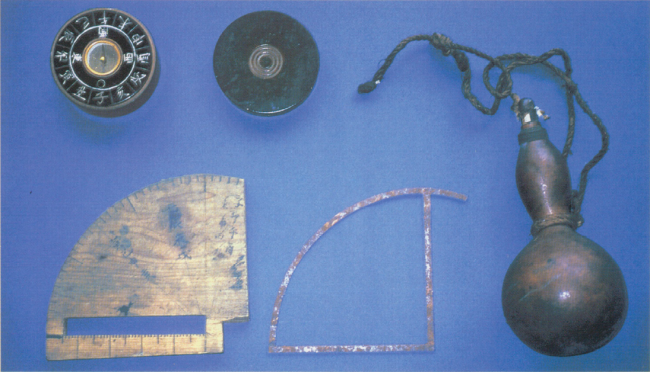

【大和町指定有形文化財】吉川十兵衛の測量関係資料

測量関係道具

(左上)磁石、(左下)分度器のようなもの、(右)測量の折に身に付けていたという瓢箪

※通常、公開はしておりません。

吉川十兵衛は、江戸時代の後半、天明2(1782)年に落合松坂に生まれた人物です。

十兵衛は、仙台の岩切で算学(当時の数学)を学び、その道を究めました。この才能は仙台藩に認められ、藩が領内の村絵図(地図に近いもの)を作成する際、およそ黒川郡内は十兵衛に任せられました。

文政5〜6(1822〜1823)年に測量を進め、絵図を見事に完成させると、この功績によって、藩から特別に刀を持つことが認められ、また裏地付きの袴などが与えられました。

現在、この測量に用いた「磁石」、分度器のようなもの、測量データを記録した「絵図仕立帳」、下絵にあたる「麁絵図(あらえず)」などが大切に保存されており、約200年前の測量技術や町内の様子を知ることができます。

平成7年4月1日に大和町指定有形文化財として指定を受けています。

更新日:2025年03月14日